L’essentiel en un coup d’œil :

Urgence médicale absolue : Le purpura fulminans est une forme rare et fulgurante de purpura, souvent liée à une infection invasive (méningocoque), qui entraîne une CIVD, une défaillance multiviscérale et une nécrose cutanée extensive. Le décès peut survenir en quelques heures sans traitement.

Signes d’alerte clés : Fièvre brutale, altération rapide de l’état général et purpura non blanchissant ≥ 3 mm, souvent localisé sur les membres inférieurs et le tronc. Son extension rapide vers des lésions hémorragiques est un signal vital.

Facteurs de risque : Nourrissons < 1 an, adolescents (15-20 ans), personnes immunodéprimées, non vaccinés contre le méningocoque, ou porteurs de déficit en protéines C ou S.

Prise en charge immédiate : Appel au 15, antibiothérapie IV à large spectre sans attendre (céftriaxone), transfert en réanimation, correction de la CIVD et prophylaxie rapide des contacts.

Prévention et vaccination : Signalement ARS, traitement de l’entourage, vaccination obligatoire antiméningococcique ACWY/B (nourrissons et adolescents) et campagnes de sensibilisation dans les milieux collectifs.

Le saviez-vous ?

Fièvre, taches violacées sur la peau, altération de l’état général, derrière ces symptômes graves se cache peut-être un purpura fulminans, une forme rare mais mortelle de purpura.

Il s’agit d’un syndrome thrombo-hémorragique rapidement progressif, le plus souvent lié à une infection invasive, classiquement le méningocoque, entraînant une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), une défaillance multiviscérale et une nécrose cutanée extensive.

C’est une urgence absolue. Sans prise en charge immédiate, le décès peut survenir en seulement quelques heures. La détecter tôt est crucial.

Si aujourd’hui, la mortalité a diminué, elle reste élevée et les séquelles sont fréquentes et souvent lourdes.

Alors quels sont ses signes précoces, ses mécanismes d’action et comment réagir rapidement pour optimiser la prise en charge ?

C’est ce que nous verrons ensemble ci-après.

Qu’est-ce que le purpura fulminans ?

Le purpura fulminans est une forme de septicémie foudroyante qui entraîne ce qu’on appelle une « cascade inflammatoire et hémorragique » pouvant rapidement être fatale sans prise en charge immédiate et adaptée.

On reconnaît cette maladie systémique par la CIVD, la défaillance multi-organique rapide, et la nécrose cutanée évolutive qu’elle provoque.

Les causes du purpura fulminans

Infections bactériennes (causes principales)

Parmi les causes de purpura fulminans, on retrouve en premier lieu, les bactéries, et plus particulièrement le Neisseria meningitidis, en cause dans les méningococcémies. Mais d’autres germes tels que le Streptococcus pneumoniae, le Haemophilus influenzae ou le Staphylococcus aureus peuvent aussi être en cause.

À noter que la septicémie à méningocoque peut évoluer en purpura fulminans dans près de 20% des cas. |

Causes non infectieuses

Parmi les causes non-infectieuses, on retrouve :

- Un déficit en protéines C ou S (troubles héréditaires de la coagulation).

- Des complications post-opératoires.

- Un syndrome d’activation macrophagique (parfois cité dans les causes non infectieuses, il s’agit surtout d’un mécanisme hyper-inflammatoire distinct, qui n’entraîne pas de purpura fulminans typique, mais qui peut mimer une atteinte systémique grave.).

- Une immunodépression sévère.

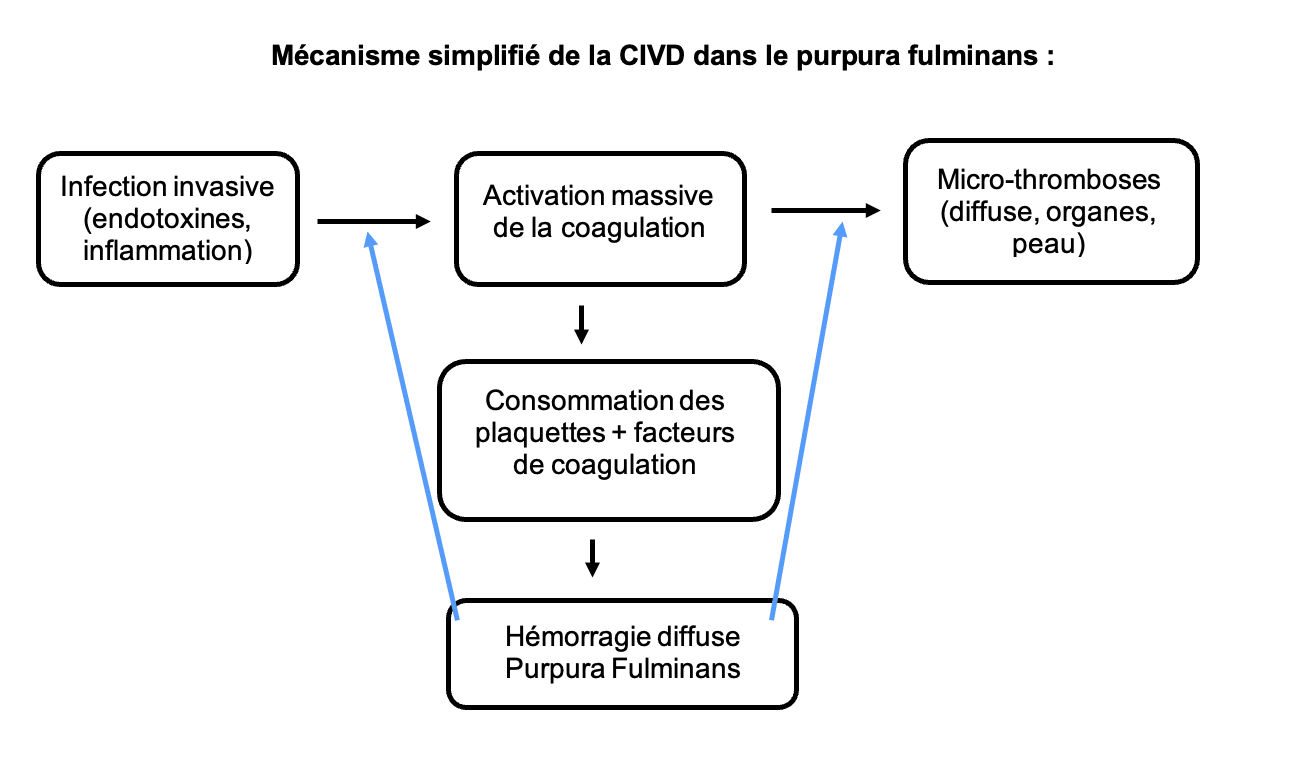

La CIVD en 3 points : La CIVD, c’est : 1. Un sang qui s’emballe : l’infection déclenche une réaction en chaîne qui active la coagulation partout dans le corps. 2. Des caillots partout : de minuscules caillots bouchent les vaisseaux (les capillaires), privant la peau et les organes d’oxygène. 3. Plus de réserve pour coaguler : les plaquettes et les protéines de la coagulation s’épuisent → le patient saigne et se couvre de taches violacées à pourpres (lésions purpuriques).

La CIVD présente donc un double danger : elle abîme les organes à cause des petits caillots et provoque des hémorragies diffuses.

Sur le plan biologique, elle se traduit par une thrombopénie, une chute du fibrinogène, une élévation des D-dimères, et un allongement du TP/TCA. |

Symptômes du purpura fulminans : signes d’alerte

Symptômes généraux

Avec les formes infectieuses aiguës, on observe :

- Des douleurs abdominales avec vomissements et céphalées, souvent annonciatrices du purpura.

- Une fièvre brutale, avec frissons et myalgies.

- Une altération rapide de l’état général.

- Des troubles de la conscience, avec parfois des convulsions et un état de choc.

Signes de gravité

D’autres signes évoquent clairement la gravité, parmi lesquels :

- L’hypotension, les marbrures, les extrémités froides.

- Le choc septique, la tachypnée, l’oligurie.

- L’extension cutanée rapide : tronc et membres.

Populations à risque

Même si le purpura fulminans peut survenir à tout âge, certaines populations sont particulièrement à risque :

- Les nourrissons de moins d’un an.

- Les adolescents entre 15 et 20 ans.

- Les personnes immunodéprimées ou aspléniques.

- Ceux qui ne sont pas vaccinés contre le méningocoque.

- Les porteurs de déficits en protéines C ou S.

En résumé :

On distingue 3 formes, que l’on classe en fonction de leur mécanisme de déclenchement : · La forme néonatale : liée au déficit sévère en protéines à activité anticoagulante (C et S, antithrombine III). · La forme infectieuse : la plus fréquente. Elle est majoritairement due à une septicémie bactérienne. · La forme idiopathique, beaucoup plus rare. Elle met en jeu des mécanismes auto-immuns post-infectieux. |

Pourquoi le purpura fulminans est-il une urgence absolue ?

Le purpura fulminans évolue rapidement, engageant le pronostic vital en quelques heures, moins de 6, en général. Il s’agit donc d’une urgence absolue.

Qui plus est, ses séquelles peuvent être d’une extrême gravité, allant de l’amputation, à l’insuffisance rénale, en passant par des séquelles neurologiques, impactant lourdement la vie du malade. Le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge.

Dès les premiers signes, une hospitalisation immédiate en réanimation doit être décidée.

Diagnostic et prise en charge médicale

Diagnostic rapide

Le diagnostic repose essentiellement sur :

- L’examen clinique: l’inspection doit retrouver des lésions de 3 mm minimum, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique, ne disparaissant pas à la pression, localisées sur les membres ; mais aussi un syndrome infectieux sévère avec hyperthermie à 40ºC et plus, myalgies, extrémités froides et œdématiées…

- L’interrogatoire: recherche d’antécédents (varicelle/HV-6 —même si les cas post-infectieux sont exceptionnels—, maladie auto-immune, traitement immunosuppresseur…).

- Le bilan biologique : NFS, plaquettes, TP/TCA, fibrinogène, D-dimères, lactates, bilan rénal et hépatique, dosage des protéines C et S en contexte néonatal.

- Le bilan microbiologique: hémocultures pour identifier l’agent infectieux, prélèvements nez/gorge et grattage des plaies pour mise en culture, ponction lombaire si suspicion de méningite (hors contexte d’urgence ou de phase aigüe instable).

- Le calcul des scores ISTH-DIC (l’International Society on Thrombosis and Haemostasis est le score de référence pour déterminer la CIVD, mais peu sensible en phase initiale), et SIC (le Sepsis-Induced Coagulopathy permet de détecter précocement une coagulopathie liée au sepsis. Si l’outil est plus récent, et pas encore intégré aux recommandations HAS, il permet d’alerter tôt, avant que la CIVD ne s’installe complètement).

En l’absence de signes spécifiques, le diagnostic de certitude peut être difficile à poser. Dans ce cas, le différentiel est indispensable.

Diagnostics différentiels :

Le purpura fulminans est une urgence vitale, mais d’autres affections peuvent donner un purpura. Les distinguer est essentiel pour le choix du traitement. On retrouve :

· Le purpura thrombopénique immunologique (PTI) : purpura pétéchial diffus, souvent après infection virale, sans fièvre ni état de choc. · La vascularite à IgA (purpura de Schönlein-Henoch) : purpura des membres inférieurs, souvent associé à des douleurs abdominales et articulaires, évolution plus lente. · Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) : anémie hémolytique + thrombopénie + atteinte neurologique, évolution subaiguë. · La calciphylaxie et nécroses cutanées médicamenteuses (antivitamines K, héparine) : lésions nécrotiques localisées, non fébriles. · Les autres infections : rickettsioses, dengue, choc toxique, fasciite nécrosante.

Clé pratique : dans le PF, le purpura est non blanchissant, rapidement extensif, associé à de la fièvre et un état de choc.

|

Prise en charge en urgence

Interventions : | Objectifs : |

Déshabillage complet : | Examen minutieux peau/muqueuses + lésions. |

Appel Samu (15) si domicile : | Transfert médicalisé immédiat + annonce suspicion PF pour orientation rapide et mesures de protection.

|

Antibiothérapie IV à large spectre immédiate : céphalosporines de 3e génération. Céftriaxone 1 à 2 g en IV ou IM pour l’adulte, 50 à 100 mg/kg pour l’enfant. Ou céfotaxime. | Traiter rapidement l’agent infectieux. |

Réanimation médicale : réhydratation par perfusion, noradrénaline si choc, surveillance continue de la coagulation et des organes vitaux.

| Maintenir les fonctions vitales. |

Transfusions de PFC (plasma frais congelé), plaquettes, fibrinogène en cas de saignement ou de gestes invasifs.

| Corriger la CIVD. |

Concentré plasmadérivé de protéine C. | Corriger le déficit congénital quand il est confirmé et sévère.

|

Traitement des lésions purpuriques : évaluation, débridement chirurgical des plaies nécrotiques. | Prévenir ou traiter les nécroses secondaires. |

Lorsqu’un cas est identifié, un traitement préventif par antibiotiques doit être rapidement administré aux proches en contact étroit.

Prévention

Une fois le diagnostic confirmé :

- Signalement immédiat à l’ARS pour mesures collectives.

- Précautions gouttelettes pendant 24 h après le début d’une antibiothérapie efficace.

- Antibioprophylaxie des contacts < 24-48 h après diagnostic (utile jusqu’à J10). Ciprofloxacine dose unique, ou ceftriaxone dose unique IM, ou rifampicine 2 j en second choix.

Vaccination

Depuis janvier 2025, la vaccination antiméningococcique des sérogroupes ACWY est obligatoire chez les nourrissons jusqu’à l’âge de 24 mois, et dès l’âge de 2 mois pour le sérogroupe B.

La HAS recommande également des rattrapages ciblés pour les populations à risque, et notamment les adolescents âgés de 11 à 14 ans (vaccination ACWY).

Ces mesures font suite à une recrudescence des cas depuis le Covid-19, particulièrement chez les 15-24 ans.

En 2024, 616 cas ont été signalés en France :

- 45% des signalements concernaient le type B

- 28% le type W

- 24% le type Y.

Et dans 16 à 18% des cas, le purpura fulminans était présent.

En France, la mortalité globale des infections invasives à méningocoque (IIM) est de ~11%, et plus élevée en cas de PF (~18 %).

La vaccination représente donc un tournant majeur en santé publique.

Sensibilisation

La sensibilisation est déterminante pour prévenir la maladie, mais aussi pour repérer précocement les signes, et définir la conduite à tenir.

Il est donc capital de former tous les soignants en ce sens.

La sensibilisation doit aussi se faire dans les milieux scolaires et collectifs, grâce notamment, aux campagnes d’information.

Pronostic et séquelles

Si le stade de sévérité initiale est un élément déterminant, la rapidité de la prise en charge conditionne aussi le pronostic vital. Plus vite l’antibiotique est débuté, meilleures sont les chances de survie.

En réanimation, on estime la mortalité à ~40 %.

Séquelles fréquentes

Les séquelles sont fréquentes. On peut y retrouver :

- Des amputations, parfois majeures.

- Des cicatrices étendues.

- Des troubles neurologiques.

- Une insuffisance rénale.

- Des séquelles psychologiques post-traumatiques importantes.

Réflexes de premier recours :

– Fièvre + purpura non blanchissant = urgence vitale. |

Pour conclure...

Le purpura fulminans est une urgence médicale extrême, une course contre la montre où chaque minute compte. Le signe clé du repérage est la lésion pourpre qui ne blanchit pas à la pression, et plus elles sont nombreuses et étendues, plus les chances de survie diminuent. Il est donc crucial de reconnaître les signes cliniques précoces, et d’agir pour débuter sans tarder une antibiothérapie à large spectre.

Dans ce contexte de recrudescence des infections invasives, la reconnaissance des signes, la sensibilisation du grand public à la vaccination, et la mise à jour régulière des gestes d’urgence pour les soignants sont les trois leviers essentiels qui peuvent sauver ces vies. Alors, pensez à actualiser vos compétences régulièrement.

Pour terminer, si vous avez trouvé cet article utile, n’hésitez pas à le partager autour de vous.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre catalogue de formations DPC.

Sources :

Santé.gouv : conduite à tenir pour le purpura fulminans

Santé.gouv : méningite infections invasives à méningocoque

La Revue du praticien : Le purpura fulminans de l’adulte